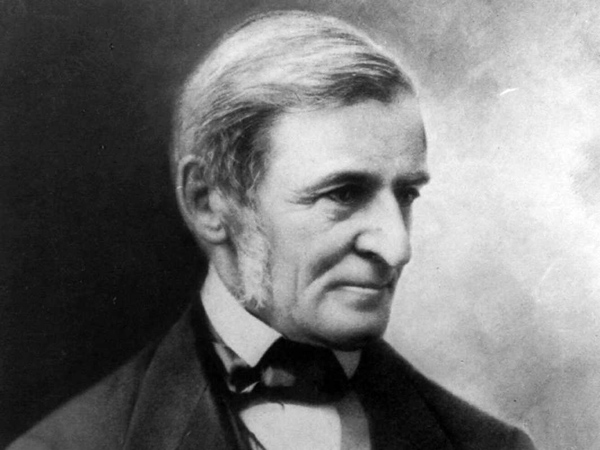

Ральф Уолдо Эмерсон, «Доверие к себе», 1841

16 декабря, 2008

АВТОР: amobileser

В духовной жизни каждого человека наступает такой момент, когда он приходит к убеждению, что зависть порождается невежеством; что подражание — самоубийство; что человек, хочет он того или нет, должен примириться с собой, как и назначенным ему уделом; что какими бы благами ни изобиловала вселенная, хлеба насущного ему не найти, коль скоро он не будет прилежно возделывать отведенный ему клочок земли.

Силы, заложенные в нем, не имеют подобных в природе, и лишь ему самому дано узнать, на что он способен, а это не прояснится, пока он не испытает себя.

Верь себе! Нет сердца, которое не откликнулось бы на зов этой струны. Прими то место, которое было найдено для тебя Божественным провидением, прими общество своих современников и связь событий. Так всегда поступали великие люди; как дети, они отдавались во власть гения своих юных лет, невольно тем признавая, что их сердце — вместилище абсолютно истинного и надежного, что истина действует через их посредство и проникает все их существование. Мы же — взрослые мужи, и нам следует совершенно осознанно принять ту же трансцендентную судьбу; и станем мы не нищими духом, не калеками, забившимися в защищенный от ветров уголок, не трусами, панически страшащимися потрясений, но проводниками человечества, его спасителями и благодетелями, подчинившими себя Всемогущему и вступившими в бой против Хаоса и Тьмы.

Повсюду общество состоит в заговоре, направленном против мужества людей, входящих в него. Общество — это акционерная компания, где держатели акций, чтобы надежнее обеспечить кусок хлеба каждому пайщику, согласились пожертвовать для этого свободой и культурой — и собственной, и тех, ради кого они стараются. Несамостоятельность духа — здесь добродетель, на которую самый большой спрос, а доверие к себе — предмет отвращения. Общество не любит правды и творчества; оно предпочитает им ничего не значащие слова и условности.

Кто жаждет стать человеком, должен обладать самостоятельностью духа. Тот, кому суждено пожать неувядающие лавры, не должен слепо верить в благо лишь потому, что оно почитается благом; он призван сам убедиться, действительно ли это благо. В конечном счете священно лишь одно — неповторимость твоего собственного духовного мира. Отпусти грехи свои самому себе, и ты получишь право простить весь мир. Мне вспоминается, как я, совсем юнцом, беседовал со своим весьма достопочтенным наставником, который имел обыкновение докучать мне обветшалой церковной премудростью.

Я спросил его: «Вы говорите, что традиции священны; как же в таком случае поступать мне, если я живу только своим внутренним миром?»

Он возразил: «Но ведь если так, твои побуждения могут быть лишь низменными, а не возвышенными».

На что я ответил: «Я вовсе не считаю их низменными». Ибо для меня священным могут быть лишь одни законы — те, которые диктует мне моя природа. Добро и зло — не более чем пустые слова, которые не составит ни малейшего труда приложить к чему угодно; правильно только то, что отвечает моему складу, неверно — все, что ему противно.

С чем бы ни сталкивался человек, пусть он ведет себя так, словно все несущественно и эфемерно, кроме него самого. Мне стыдно думать о том, с какой легкостью капитулируем мы перед знаками отличия и лишенными смысла титулами, перед обществом и косными институтами. Всякий умеющий себя вести и складно говорить воздействуют на меня, выбивает меня из колеи больше чем допустимо. Я должен жить честно, быть полон жизни, всегда и всем говорить правду, какой бы она ни была. Если в одеждах благожелательности выступают злоба и тщеславие, неужели мириться с этим?

Если кипящий яростью фанатик прикрывается служением, разве я не имею права сказать ему: «Друг мой, научись любить собственных детей, любить работника, которого ты нанял напилить дров, научись скромности и доброжелательности, обогати себя этими достоинствами и не стремись скрасить свое слишком явное и не ведающее жалости честолюбие этой уж очень подозрительной нежностью к чернокожим, что живут за тысячу миль от нас. Твоя любовь к чужедальнему отдает злостью по отношению к своему и родному». Да, это прозвучало зло, неприятно, но истина прекраснее, чем поддельная любовь. Доброта должна быть не лишена известной твердости, иначе это не доброта. Когда проповедуют любовь, в которой излишне много хныканья и слезливости, в противодействие надо учить ненависти.

Если же ты подчиняешься обычаям, утратившим в твоих глазах смысл, ты поступаешь неверно прежде всего потому, что тем самым впустую растрачиваешь отпущенные тебе силы. Ты теряешь время и позволяешь стереться своеобразным чертам твоего характера. Допустим, что ты состоишь прихожанином изжившей себя церкви, или жертвуешь что-то лишенному цели библейскому обществу, или голосуешь за правительство или против него лишь потому, что так голосует большинство, или накрываешь на стол, как прижимистая экономка, — за всеми этими масками мне уже нелегко разглядеть, что же ты, в сущности, представляешь собой как человек. И разумеется, все это в определенной мере лишает тебя сил, необходимых для настоящей жизни. Но займись своей работой, и я буду знать, кто ты. Займись своей работой, и у тебя появится новые силы. Давно пора понять, что, капитулируя перед обычаями, ты проявляешь не больше зоркости, чем играя в жмурки. Если я знаю, к какой партии ты принадлежишь, мне наперед известно любое твое суждение. Вот священник возвещает, что свою проповедь он посвятит доказательству необходимости того или иного церковного института. Да разве я не знаю еще до того, как он заговорит, что нет ни малейшей надежды услышать от него хоть одно-единственное новое, небанальное слово?

Так вот, большинство людей придумали ту или иную повязку себе на глаза и накрепко привязали к какой-нибудь группе, придерживающейся только одной точки зрения. Человек, пораженный духом несамостоятельности, не просто кривит душой в определенных случаях; он не прав не в отдельных частностях, а во всем. Любая истина, если она изрекается им, уже не вполне истина; когда они говорят «два» — это на деле не два, и четыре это — не четыре; и какое бы слово от них ни исходило, оно вызывает у нас досаду; мы не знаем, как приступить к исправлению таких людей.

Человек — существо боязливое, вечно оправдывающееся; он больше не осмеливается сказать «я думаю» и «я убежден», но прикрывается авторитетом какого-нибудь святого или знаменитого мудреца. Ему должно быть стыдно при виде побега травы или розы в цвету. Вот эти розы, растущие у меня под окном, не оправдывают свое существование ни тем, что до них здесь тоже росли розы, ни тем, что бывают и более красивые экземпляры; они то, что они есть, они живут сегодня и живут вместе с Богом. Для них не существует времени. Существует просто роза, и она совершенна во всякий момент своей жизни. Прежде чем пробьется листок, приходит в движение вся жизнь; в распустившемся цветке не больше жизни, чем в первом побеге, а в голых корнях под землей — не меньше. Природа этого растения удовлетворена, и оно одиноко удовлетворят природу в любой миг своего существования. Но человек всегда погружен в воспоминания, он вечно что-то откладывает; он не живет в настоящем, но, отводя от него взор, отдается сожалениям о прошлом либо, не замечая рассыпанных вокруг него богатств, встает на цыпочки и вытягивает шею, чтобы разглядеть будущее. Но он не будет ни счастливым, ни сильным, пока тоже не станет жить с природой в настоящем, поднявшись над временем.

Будем же больше доверять себе: нетрудно увидеть, что это должно привести к перевороту во всей деятельности, во всех взаимоотношениях людей, и в их вере, образовании, целях, которые они перед собой ставят, их образе жизни и знакомствах, их отношениях к собственности, в философских воззрения.

Какие молитвы возносят люди! То, что они называют священным, на деле не назвать даже просто смелым и достойным. Молитва устремлена в иные края и просит добавления извне, которое должно появиться вместе с какой-то извне позаимствованной добродетелью; молитва исчезает в нескончаемых лабиринтах рассуждений о естественном и сверхъестественном, об открытом через чье-то посредство или чудотворном. Если в молитве просят добиться той или иной частной цели, просят чего угодно, кроме вселенского добра, это порочно. Молитва — это созерцание фактов жизни с самой высокой точки наблюдения. Молитва — это монолог созерцающей и ликующей души. Молитва — это голос Бога, говорящий, что все, им созданное, хорошо.

Ложны и те молитвы, которые полны сетований. Недовольство проистекает из недостаточного доверия к себе, это болезнь воли. Сетуй на напасти, если тем можно помочь страждущему, если нет, займись делом, и бедствие от этого станет уже не таким непоправимым.

Итак, поставь себе на службу все, что называют судьбой. Большинство людей играют с ней в азартную игру, и с каждым поворотом ее колеса кто-то приобретает все на свете, а кто-то все теряет, но ты научись считать эти приобретения незаконными и не стремись к ним, ты отдайся служения Делу и Пользе, этим канцлерам Всевышнего. Отдайся Воле, трудись, приобретай, и ты сумеешь сковать движение колеса Случая и не будешь страшиться нового его поворота. Когда тебе удается одержать победу на политическом поприще, когда ты добиваешься повышения своих доходов, когда кто-то болел у тебя дома и выздоровел, когда вернулся долго отсутствующий друг, когда произошло какое-нибудь другое приятное событие, тебя охватывает радость, ты мнишь, что впереди тебя ждет прекрасная пора. Не верь этому. Никто не вселит в твою душу мира, кроме тебя самого. Ничто не вселит в душу твою мира, кроме полной победы твоих принципов.

Хороший перевод, спасибо!

тут хорошее перемешано с дурным, я разочаровалась безмерно прочитав это эссе первый раз, я давно о нем знала, но случился облом.очевидно, что он хоть верующий, но не православный, а еретик, потому он так много заблуждается, как они все.

Православные так же как и другие представители иных конфесий нарушают заповеданное Христом: Не судите и судимы не будете. А кто заблуждается, а кто нет- не нам судить.